科技日報記者?張蓋倫

從吉林省吉林市一路向南,駕車近兩個小時,便來到了屬于長白山山系的紅石砬子山脈。

沿著山路再開一段時間,就到了紅石砬子遺址區中一隅——小姚家溝。

紅石砬子遺址位于吉林省磐石市區西側20公里處磐伊公路北側的紅石砬子山區,遺址分布范圍32平方千米,創建于1932年。

5月下旬,科技日報記者跟隨國家文物局“文物保護看基層”(東北行)主題采訪活動來到這里時,正值一個晴天。道旁都是高大樹木,一條黑蛇盤在路口一根光禿禿樹干的頂部。考古人員說,它經常在這里曬太陽。往里走,還能看到蛤蟆從石頭的縫隙里探出腦袋。

這片安靜的山林,曾是東北抗日聯軍(以下簡稱“東北抗聯”)誕生與成長的搖籃,也是中國共產黨在東北地區創建的第一個抗日游擊根據地。

2021年至2023年,吉林省文物考古研究所對紅石砬子遺址累計考古發掘2800平方米,發現東北抗聯相關遺跡3300余處,出土抗聯文物900余件,發掘出抗聯遺存26處。紅石砬子遺址也入圍了2023年全國考古十大新發現終評。

考古發掘,實證了東北14年抗戰史。紅石砬子遺址考古隊領隊孟慶旭說:“以前都說有史無跡,而從遺址遺跡可以發現,東北抗聯有根據地,有明確組織架構,內有生產生活。而且,隨著戰爭形勢的不同,抗聯密營的地點、根據地范圍也會變化。”

對這里的考古發掘,深化了對紅石砬子遺址發展曲折歷程的認識。

紅石砬子遺址是目前全國發現的規模最大、內涵最為豐富的東北抗聯遺址群。不過,來到遺址,站在地窨子、帶火炕的房址、戰斗工事的遺存前,如果不看立在旁邊的說明牌,普通參觀者很難對那段歷史有直觀感受。房屋通常只剩下地基的石塊,得靠孟慶旭一樣一樣介紹:這里是炕,可以睡人;那里有個灶,里邊有煙道……

孟慶旭介紹,在項目之初,團隊就明確要將遺址建設為一個開放性的考古工地,發揮遺址的社會教育功能,讓公眾能夠直觀了解這里曾發生的一切。“不能只用我們的專業語言講,要讓來這里的參觀者去聽、去看、去感悟。”孟慶旭說,他們在遺址上立起了指示牌板,還引入了數字化系統。

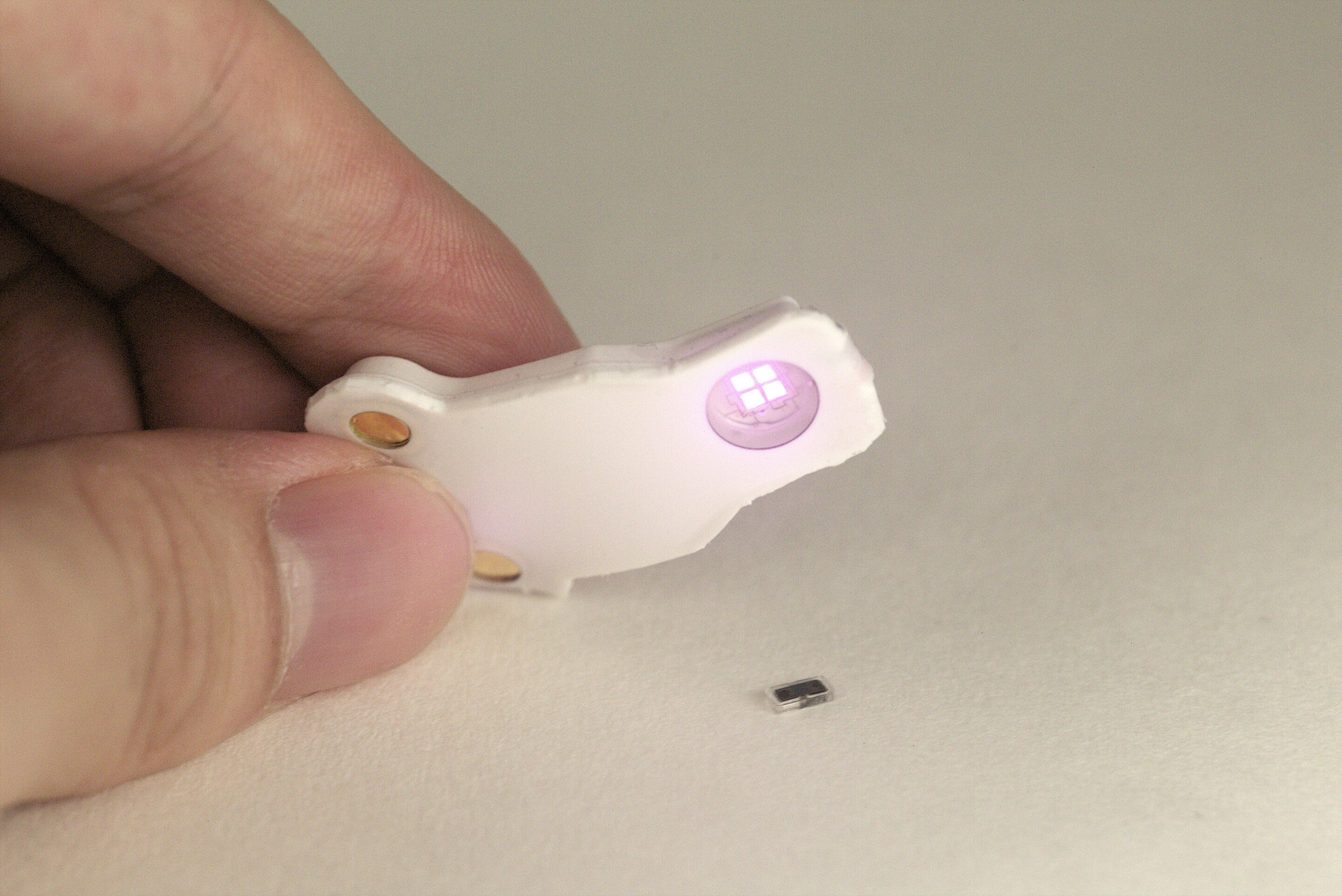

“我們不可能在每個遺址基礎上復原出完整的房屋,所以我們和第三方公司開展了合作。”孟慶旭介紹,在對遺址進行全面數字化采集的基礎上,依據考古研究成果、參與者口述、文獻和民俗資料等,合作公司對各類遺跡進行三維建模復原。利用混合現實技術,虛擬影像就能疊加于實際場景之上。

在房址旁,參觀者可以看到混合現實(MR)技術展示的指示牌。戴上整體透明的MR眼鏡,對著眼前出現的紅色方塊進行校準后,就可以將目光投向房址:一座數字房屋的樣貌就從石塊上、土地中和樹木旁生長出來,耳邊也傳來語音介紹——房址內部南墻開門,南北分布有南炕、北炕。南部火灶內,出土大量陶片,修復后為一件完整陶盆……

此刻,參觀者身臨其境穿越到當年的東北抗聯密營中,沉浸式感受革命先輩在艱苦卓絕環境中開展斗爭的不易。

承擔該遺址數字化展示項目的陜西十月文物保護有限公司項目經理衛超告訴記者,考慮到遺址的自身特點,公司沒有選擇展示文物時常用的虛擬現實(VR)手段,而是采用了混合現實技術。

衛超說,VR頭盔為封閉式設計,用戶視覺會完全被虛擬環境所占據,無法看到真實遺址世界中的障礙物和其他人。一方面,這會造成真實遺址參觀點與數字復原信息呈現的割裂;另一方面,參觀者初來不熟悉的戶外,全封閉的視覺設計會帶來一定安全風險。

混合現實的可視化設備,具有一定的戶外適應性,能將多元的遺址歷史復原信息、解讀內容以數字化的形式疊加混合在遺址點參觀環境中,為參觀游客呈現動態數字內容和靜態遺址環境融合的可視化視野。

孟慶旭說,這也是對戶外遺址展示手段的一種新探索。數字化技術賦能文化遺產展示工作,讓觀眾更直觀、更近距離地感受革命遺址帶來的震撼,可以“見人見物見精神”;對革命文物進行更生動、立體的展現,也能更充分地傳承革命傳統,弘揚革命精神,讓凝結著我們黨光榮歷史的革命文物綻放時代光華。

現在,吉林省文物考古研究所團隊正在對紅石砬子山脈南側二趟溝區域進行發掘。孟慶旭介紹,接下來還將開展多學科研究,把紅石砬子遺址的歷史背景、歷史面貌描繪得更細致、更深入,將清理出來的遺跡展示得更有效、更充分。