科技日報記者 胡定坤

就在全球目不轉睛地盯著美國太空探索技術公司(SpaceX)不斷試飛“星艦”,為登月探火作準備,或者連續(xù)發(fā)射“星鏈”,鋪開太空互聯網時,較少有人關注的是,在一個相對低調但非常重要的領域,SpaceX也在“攻城略地”。

“衛(wèi)星總能在給定時間內飛過目標區(qū)域。”美國國防部負責設計、建造、發(fā)射、運行偵察衛(wèi)星的機構——國家偵察局(NRO)局長克里斯·斯科里斯近日如此炫耀SpaceX為NRO研制的間諜“衛(wèi)星群”。

超百顆衛(wèi)星監(jiān)視全球

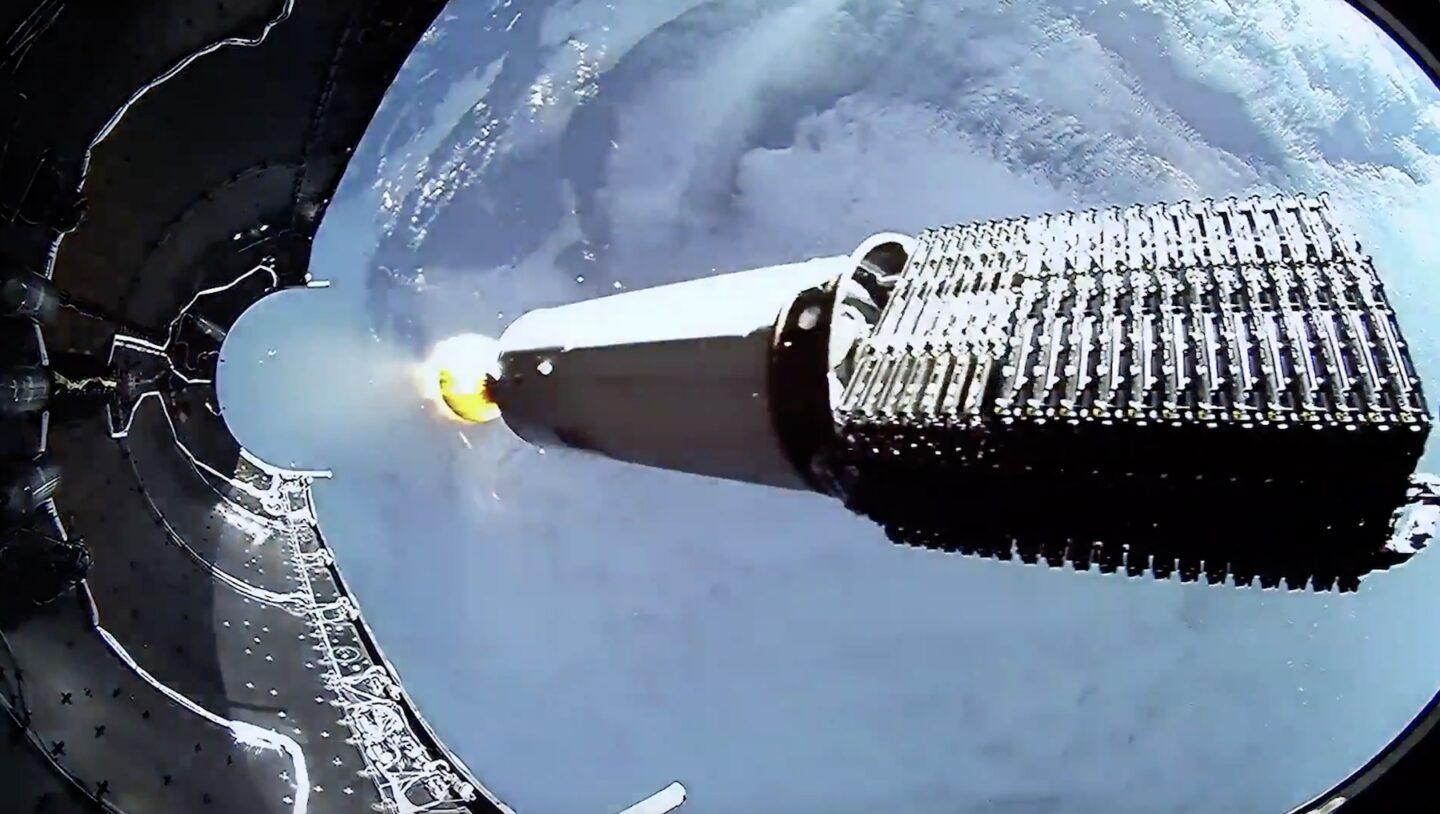

據美國科技網站Ars Technica報道,SpaceX正在為NRO打造一個至少由100多顆間諜衛(wèi)星組成的衛(wèi)星群,用來監(jiān)視全球目標。今年5月到10月,短短5個月時間,SpaceX已經分4次發(fā)射了其中的80多顆,今年年底前計劃再發(fā)射兩次。

之所以能如此迅速地生產和部署這些衛(wèi)星群,原因是該項目基于“星鏈”衛(wèi)星平臺研制,充分利用了星鏈成熟的生產線,以及SpaceX快速發(fā)射火箭的能力。2024年以來,SpaceX已經發(fā)射了約70次、1600顆星鏈衛(wèi)星。NRO需要的產能和發(fā)射機會與此相比“微不足道”。

NRO將SpaceX的衛(wèi)星群用于定期向美國軍方和政府相關機構提供外國軍事設施和其他感興趣地點的最新情報。斯科里斯表示,這批衛(wèi)星將以極高的速度和較高的分辨率更新地面目標圖像。

對NRO來說,這是一個重要的轉變。此前,該機構主要使用數量較少、分辨率極高、體積龐大、價格極其昂貴的偵察衛(wèi)星。例如其KH-11偵察衛(wèi)星僅部署了十幾顆,每顆有近20米長,重量接近20噸,其單價在2011年已經高達數十億美元。相比之下,SpaceX的衛(wèi)星群每顆僅重約1噸,據報道,NRO在2021年僅支付了18億美元,就買下了過百顆。

擴散型架構確有優(yōu)勢

NRO將這種大量部署、批量化生產的衛(wèi)星群稱作“擴散式架構”。除了價格便宜、量大管夠,其在軍事領域更是具有獨特優(yōu)勢。

NRO認為,仍然需要一些高精度的大型衛(wèi)星來獲得對手目標的高清細節(jié)。但是,這種方法的缺點是“重訪率”低,即由于衛(wèi)星數量少,每天對目標拍攝的次數不足。同時,少數幾個大型衛(wèi)星很可能成為對手攻擊的重點目標,比較容易被摧毀。

“擴散式架構”則有效地彌補了這些缺點。從“攻”的角度看,上百顆衛(wèi)星可實現對地面目標的快速“重訪”,甚至不間斷地監(jiān)視。此外,這種衛(wèi)星成本低、易生產,非常便于技術迭代,即快速、大量產出安裝新型相機等傳感器的新型偵察衛(wèi)星以替代老舊“架構”。從“守”的角度看,要摧毀一個包含上百顆衛(wèi)星的衛(wèi)星群,比擊毀幾個大型衛(wèi)星困難得多。正如斯科里斯所說:“這給了我們一定程度的韌性,這是以前所沒有的”。

既然優(yōu)勢如此明顯,為何此前未在軍事領域使用類似的衛(wèi)星群呢?

“發(fā)射成本太高。”NRO副局長特洛伊·梅克在10月17日的一場研討會上解釋,之前發(fā)射衛(wèi)星的成本非常高,現在已大幅下降。同時,電子設備的進步使他們能夠制造體積小、但性能高的衛(wèi)星。

海量數據需智能處理

NRO希望盡快地將信息交到用戶手中,但幾百顆衛(wèi)星傳來的數據量卻是一個挑戰(zhàn)。

首先,更多的衛(wèi)星、更高的重訪率,必然會產生更多的偵查數據。此外,大規(guī)模的衛(wèi)星群,可能包含有光電、雷達、紅外、電子探測等不同傳感器,數據的種類也有所不同。據悉,NRO還在研究量子遙感等新興探測技術。

“一旦你采用擴散式架構,從幾顆衛(wèi)星增加到幾十顆衛(wèi)星、再到幾百顆衛(wèi)星,你就必須要改變很多東西。”斯科里斯說,必須讓機器去幫助人類,“我們需要人工智能、機器學習和自動化流程來幫助我們”。

NRO太空發(fā)射辦公室主任埃里克·扎里布尼斯基表示,未來提供數據的速度將是幾秒,而不是幾分鐘或幾小時。

目前,除了NRO,美國軍方其他太空機構也不約而同地盯上了所謂的擴散式架構,而且都對SpaceX在星鏈項目中積累的低成本、批量化衛(wèi)星技術非常感興趣。

美國國防部下屬的太空發(fā)展局計劃明年啟動快速發(fā)射計劃,將數百顆的“衛(wèi)星群”送入太空,以探測和跟蹤對手發(fā)射的導彈。據說,為贏下這一合同,SpaceX提出了一個基于星鏈的衛(wèi)星概念。美國太空軍也計劃購買100多顆SpaceX衛(wèi)星,用于提供寬帶通信。

2022年,SpaceX成立了“星盾”部門,專門為美國政府和軍方研制用于國家安全任務的衛(wèi)星。